※当ブログはアフェリエイト広告を使用しています。

私は本書のおかげで、「うつになってよかった」と思えるようになりました。

と聞くと、綺麗ごとだと思う方も多いと思います。

たしかに「うつ」はとてもしんどいし、もう二度と急性期の時の気持ちは味わいたくない、と私自身思います。

しかし、本書を読めば、「うつ」があなたにもたらしてくれるものもある、ということに気が付けるかもしれません。

この言葉で悲しくなったり辛くなったりした場合は、

今すぐこの画面を閉じて休んでください。

無理せず、ご自身のことを一番に考えてくださいね!

「うつ」の効用 生まれ直しの哲学

今回ご紹介する『「うつ」の効用 生まれ直しの哲学』は、幻冬舎から出ている新書です。

本書では「うつ」は闘うべき病ではなく、「生まれ直し」をするための友である、という論調で進んでいきます。

もちろん「うつ」でない人でも、生きづらさを抱えているすべての方に読んでいただきたいです。

※新書であるため読破に体力が必要と判断し、当記事では「元気な時に読む」ことを推奨しております。

しかし本書の考え方は、しんどい時にこそ役立つものが多いです

- うつの人

- 生きづらさを抱えている人

- 周りにうつ病患者がいる人

著者紹介

著者の泉谷閑示さんは、精神科医で作曲家です。

東北大学の医学部を卒業されてからお医者様をされていましたが、渡仏してエコールノルマル音楽院に留学、音楽も学ばれています。

現在は「泉谷クリニック」を経営される傍ら、セミナーや講座などもされているようです。

(参考→泉谷クリニック 泉谷閑示)

本書以外にも多くの著書がありますので、以下に私のおすすめ2冊をご紹介しておきます。

私が最初に読んだ泉谷先生の本。本書とも少し内容が重なっています。この本で私の人生が変わったといっても過言ではありません。『「普通がいい」という病』

少し辛辣な文章もありますが、他人と会話するとはどういうことか改めて考えさせられます。小手先の会話術ではなく、人と会話する際に大切な考え方を教えてくれます。『あなたの人生が変わる対話術』

内容紹介

本書は実際の患者さんのケースなどを交えながら、「うつ」の治療法を説明しています。

というと、ありふれた書籍のように思えます。

本書の魅力は、一貫して「うつ」をメッセージとしてとらえている点です。

本書の魅力:「うつ」を「メッセージ」として捉える

西洋医学は歴史的に進歩発展を遂げる途上で、大切なものをいくつも切り捨ててきました。

それは例えば、「病はメッセージを持っている」という考え方であり、「症状は本人をより望ましい状態に導くための作用の現れである」といった視点です。

私たちは、これをもう一度思い起こして「うつ」というものに向かう必要があるのです。

――泉谷閑示『「うつ」の効用 生まれ直しの哲学』株式会社幻冬舎 185,186頁より(赤傍線はブログ執筆者による)

うつの方のほとんどは、抗うつ薬というお薬を飲んでいるかと思います。

しかし、お薬を飲むだけですべてが元通りよくなった、という方は多くないのではと思います。

それは「うつ」のもつメッセージを無視しているからです。

お薬を飲みながら「生まれ直し」、つまり「うつ」が引き起こされた原因となるこれまでの思考方法や行動を改めていくことで、本当の意味で「うつ」を直していくことができるのです。

本記事では本書の中でも特に私が感銘を受けた考え方に絞ってご紹介します。

それは「心=身体」という考え方です。

心=身体

「心=身体」とは、どういう意味なのでしょう。

本書によれば、人間の仕組みは「心=身体」と「頭」によってできているのだそうです。

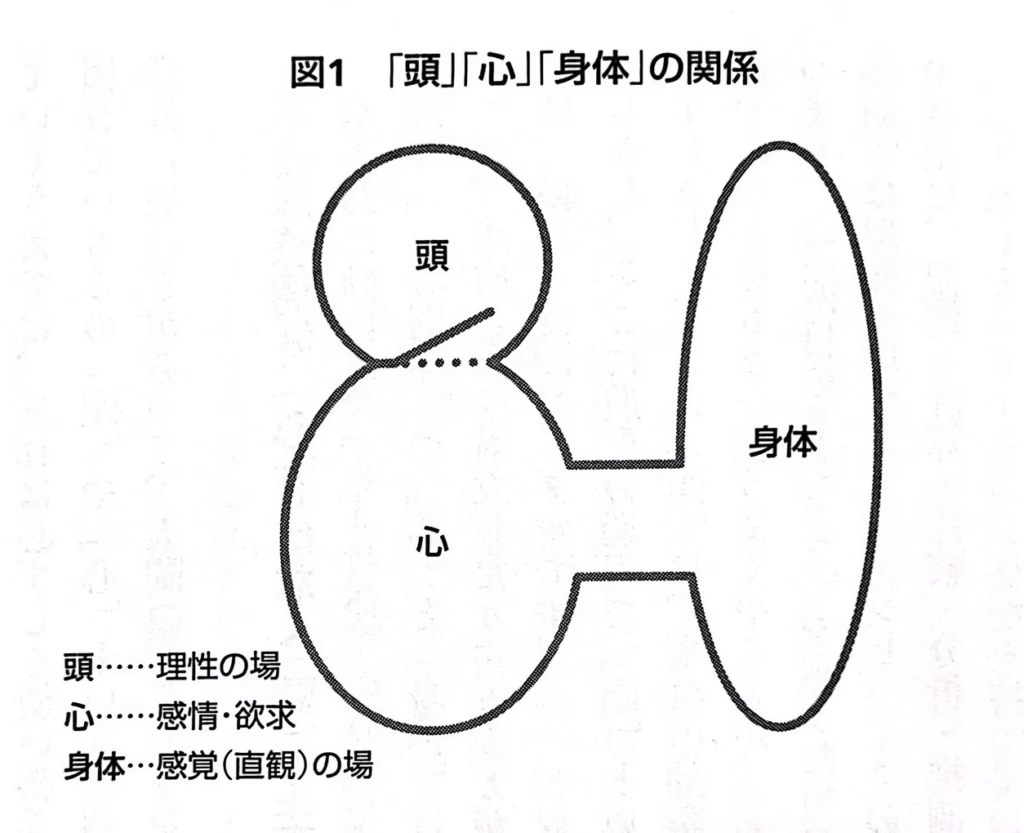

図1……泉谷閑示『「うつの効用」生まれ直しの哲学』株式会社幻冬舎21頁より

基本的に動物は、「心=身体」のみでできていると考えられます。

図1に示した通り一心同体で、「心」と「身体」はつながっています。

(中略)しかし、そこに進化の過程で「頭」という部分がどんどん発達してきて、人間というものが誕生しました。

――泉谷閑示『「うつ」の効用 生まれ直しの哲学』株式会社幻冬舎 22頁より(赤、黄傍線はブログ執筆者による)

普段私たちは「心」と「頭」をあまり区別せず認識していると思いますが、本書では明確に分けられています。

そして「心=身体」が先にあり、「頭」は後からできたということです。

頭は「理性の場」

「頭」は理性の場、つまり情報処理を行うところです。

狩猟で例えるなら、獲物が見つかった場所を仲間に知らせる、成功した方法を別の狩場で試してみる、将来のために獲物を加工して保存しておく、などの機能を果たします。

「過去」を分析したり、「未来」を予測したりするのは「頭」の得意な仕事です。

また、「頭」は、mustやshouldの系列の物言いをするのが特徴です。

「~すべきだ」「~してはならない」「~に違いない」といった感じです。

そして、頭は何でもコントロールしたがるという特徴があります。

――泉谷閑示『「うつ」の効用 生まれ直しの哲学』株式会社幻冬舎 23頁より(黄傍線はブログ執筆者による)

心は「感情、欲求の場」

一方の心は、「過去」や「未来」が得意な頭と異なり、「現在」に焦点を合わせることが得意です。

「心」が使う言葉は、want toや like の系列で、「~したい」「~したくない」「好き」「嫌い」などです。

(中略)「心」はそもそも、「頭」とは比べものにならないほど高度な知性と洞察力を備えていて、直感的に対象についての本質を見抜き、瞬時に判断を下します。

しかし、その判断があまりに高度で、その理由も一々は明かされないので、情報処理という不器用なプロセスを必要とする「頭」には、ほとんど解析不能です。

――泉谷閑示『「うつ」の効用 生まれ直しの哲学』株式会社幻冬舎 24頁より(赤傍線はブログ執筆者による)

「心」は即興性をもって現在の事象を瞬時に判断します。

しかしそれは、「現在」を分析することが苦手な「頭」からすると全く理解できないものになります。

「頭」と「心=身体」の差まとめ

「頭」と「心=身体」の差をまとめると、以下のようになります。

| 頭 | 心=身体 |

|---|---|

| 理性の場であり、情報処理を行う | 感情、欲求の場で、本質を見抜き判断する場 |

| 「~すべき」「~してはいけない」「~に違いない」 | 「~したい」「~したくない」「好き」「嫌い」 |

| 「過去」の分析、「未来」の予測が得意 | 「現在」に焦点を合わせるのが得意 |

頭の「独裁政治」が鬱を引き起こす

現代社会では、この「頭」が優位になりがちです。

実際、「論理的に考える」「冷静に分析する」ことが美徳とされがちです。

しかし、泉谷さんによれば、それこそが「うつ」の原因なのだそうです。

生き物として人間の中心にいる「心=身体」に対し、進化的に新参者として登場してきた「頭」が、徐々にその権力を拡大し、現代人はいわば、「頭」による独裁政治が敷かれた国家のような状態にあります。

これに対して、国民に相当する「心=身体」側が、頭の長期的な圧政にたまりかねて全面的なストライキを決行します。

(中略)これが「うつ」の状態なのです。

――泉谷閑示『「うつ」の効用 生まれ直しの哲学』株式会社幻冬舎 25,26頁より(赤傍線はブログ執筆者による)

真面目な人ほど鬱になりやすいのは、この「頭」の声に従う傾向が大きいからです。

よって、「心=身体」の声を少しずつ聴いていくことが、回復への糸口となるのです。

日常への活かし方:うつに従ってみる

では、「心=身体」の主導権を取り戻すにはどうしたらよいのでしょうか。

たくさんのヒントが書かれた本書ですが、その中から「うつに従ってみる」という方法をご紹介します。

「うつ」に〈従ってみる〉とは、「何もしたくない」といった「抑うつ気分」や「意欲減退」に身を任せてみることを指します。

(中略)放電しながらの充電ではいつまで経っても充電は完了しません。

そこで「自責」という放電に相当する考えをやめることによって、「療養」という充電が初めて有効になっていくのです。

そして真に充電が完了して初めて、「心=身体」は「頭」の関与なしに自発的で自然な欲を発するようになります。

――泉谷閑示『「うつ」の効用 生まれ直しの哲学』株式会社幻冬舎 187頁より(赤傍線はブログ執筆者による)

鬱の方はもちろん、あなたがたとえ鬱でなくても、「何もしたくない」「しんどい」といった気持ちが起こることはあると思います。

これは「心=身体」からのSOSなのです。

私たちはつい「怠け者」「サボっている」などと自分を批判しがちですが、こういった気持ちを受け入れることが回復への近道なのです。

「頑張り続けてきた自分」から、

「何もしたくなくてもOKな自分」に「生まれ直し」をしよう

こんな人におすすめ

こちらの書籍には、「うつ」に関する情報がとことん書かれています。

実際の臨床の様子、具体的な患者のケースなどもたくさん書かれているため、「これは私のことだ……!」と実感しながら読み進められます。

鬱患者の方や、寛解後の再発を防ぎたい方にはぜひ読んでいただきたいです。

また、鬱を患った方への対応方法なども多く書かれているので、鬱病患者をケアする立場にある人にもおすすめしたい一冊です。

「うつ」に関わる全ての方に勧めたい

一方、本書は新書なので分量も多く内容もかなり濃いです。

読書に慣れていない方にとっては、読破難易度が少し高めの本だと感じます。

まとめ

『「うつ」の効用 生まれ直しの哲学』を読むことで、私は「うつ」を「生まれ直し」の契機と捉えることができるようになりました。

新書に抵抗感がなければ、ぜひとも挑戦していただきたい一冊です!

以上、比奈岡でした。

コメント